27

[ 企画 ]

2025-07-13

【連載】カクキュー八丁味噌を愛した著名人たち⑩

【八丁味噌】は、米麹や麦麹を用いず、原材大豆の全てを麹にした豆麹で作られる豆みそで、江戸時代初期より愛知県岡崎市八丁町(旧八丁村)で造られることから八丁味噌と呼ばれるようになりました。

地元で古くから造り伝えられてきた豆みそを、岡崎で生まれた徳川家康公が珍重し、幕府を開くと同時に江戸に伝えて全国に広まったとする説もあります。

この、岡崎が誇る伝統調味料は、長い歴史の中で多くの人々に親しまれてきました。

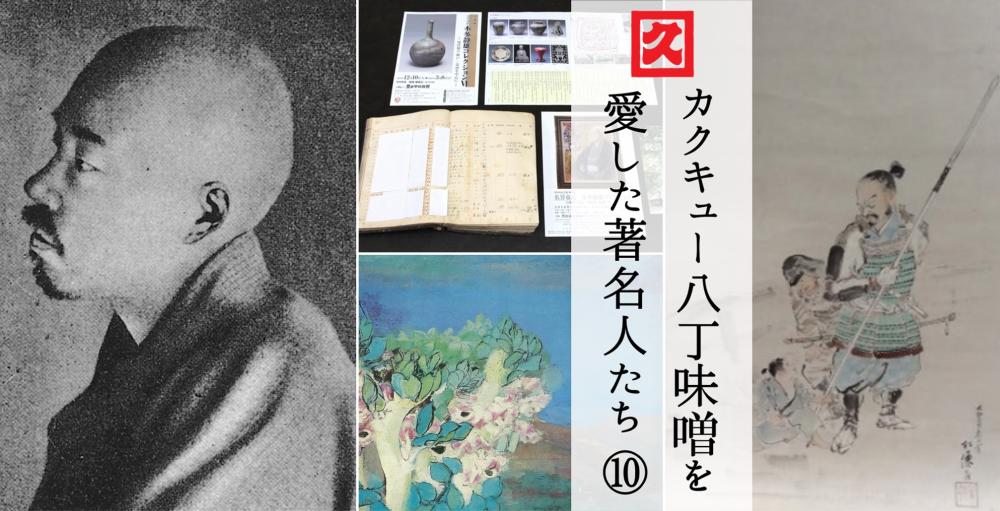

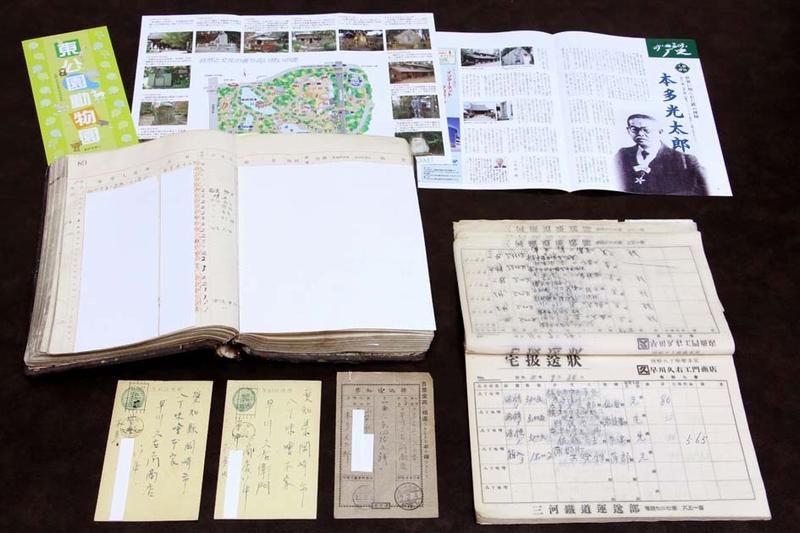

カクキュー八丁味噌の史料室、及び史料館には「荷物発送簿、領収書、払込通知書」等、多くの資料が残っています。その中で、明治期から昭和期にかけて八丁味噌を愛用した著名人たちを、資料写真と共に「カクキュー八丁味噌公式サイト」より引用してご紹介します。

発明当時世界最強の永久磁石「KS磁石鋼」を発明した物理学者、本多光太郎(ほんだこうたろう)

1870年(明治3年)~1954年(昭和29年)

愛知県岡崎市出身。学者。東北帝国大学(現在の東北大学)総長。

第1回文化勲章授章。

カクキューの史料室には、昭和初期に宮城県仙台市の自宅から味噌の注文を頂いた記録が多数残っています。

「鉄鋼の父」「鉄の神様」と呼ばれた世界的権威者。

当時世界最強と言われたKS磁石鋼を発明。

KSは研究費援助者の住友吉左衛門の頭文字を付けました。

岡崎市東公園に本多光太郎の生家より移築された少年時代の勉強部屋、銅像、本多光太郎の直筆で座右の銘「つとめてやむな」の言葉が彫られた石碑が有ります。

墓は岡崎市の「妙源寺」に有り、墓碑には「鉄鋼の世界的権威者」と彫られています。

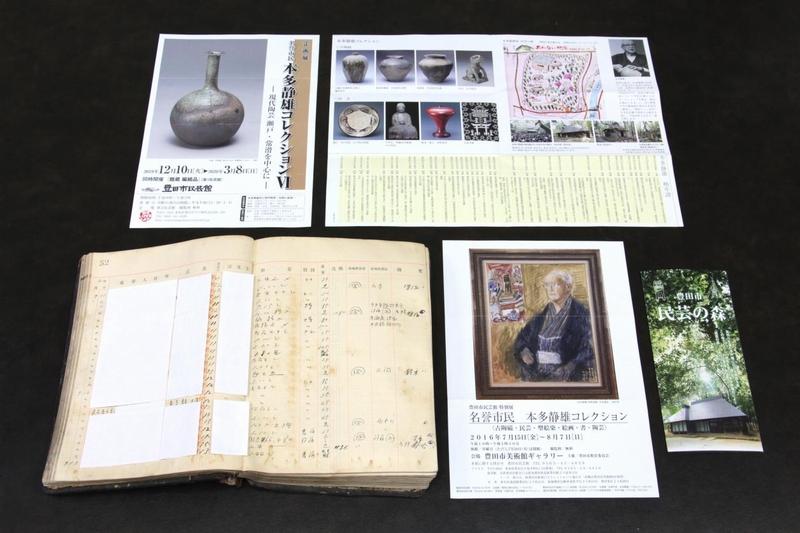

今も愛されるラジオ局「エフエム愛知」の創業者、本多静雄(ほんだしずお)

1898年(明治31年)~1999年(平成11年)

愛知県出身。実業家。陶芸研究家。豊田市名誉市民。

NDS株式会社、株式会社エフエム愛知を創業。

猿投古窯跡(みよし市)を発見し、調査研究を始め、郷土文化の発展に貢献しました。

親交のあった杉本健吉(※「吉」は旧字体)画伯の「杉本美術館」初代館長に就任しました。

本多静雄は、電力の鬼といわれた松永安左エ門から茶道の手ほどきを受けました。茶室に照明や電話等を設置したので、本多自身は「電気茶屋」と呼んでいました。

本多静雄の屋敷跡地は、豊田市「民芸の森」として2016年(平成28年)に一般公開されています。

カクキューの史料室には、昭和時代にお客様の御用命により味噌をお送りした記録が残っています。

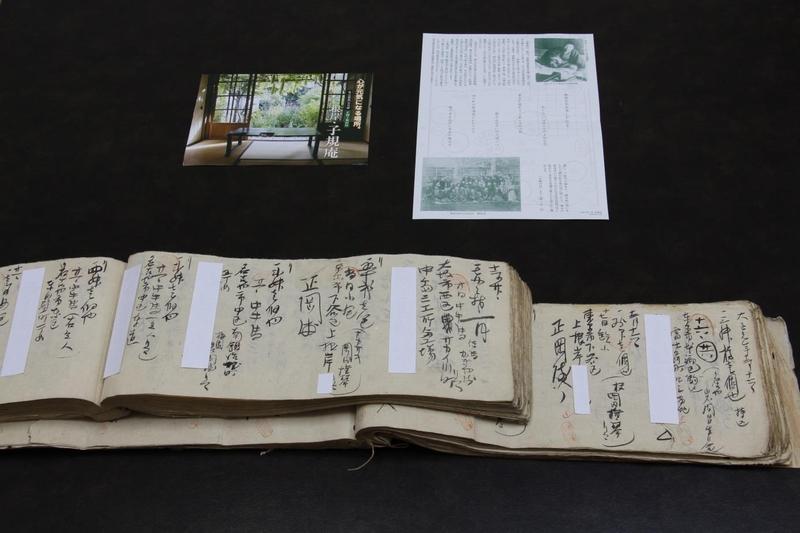

「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」で有名な俳人・正岡子規(まさおかしき)と正岡家

正岡子規。本名は常規(つねのり)。

1867年(慶応3年)~1902年(明治35年)

愛媛県松山市出身。俳人。歌人。

俳句雑誌「ホトトギス」を主宰。後に「アララギ」となる根岸短歌会を主催。

夏目漱石、秋山真之、伊藤左千夫、長塚節、高浜虚子、与謝野鉄幹、森鷗外、島崎藤村等と親交がありました。

歌集「竹乃里歌」、日記「仰臥漫録」、随筆「病牀六尺」等多くの著書があります。

子規没後も子規庵には母と妹が居住され、引き続き句会、歌会の世話をし子規の友人達と親交を深めました。

カクキューの史料室に子規没後の明治時代、大正時代にお客様の御用命により子規庵に味噌をお送りした記録が残っています。宛先は東京市下谷区上根岸町(現在の東京都台東区)。

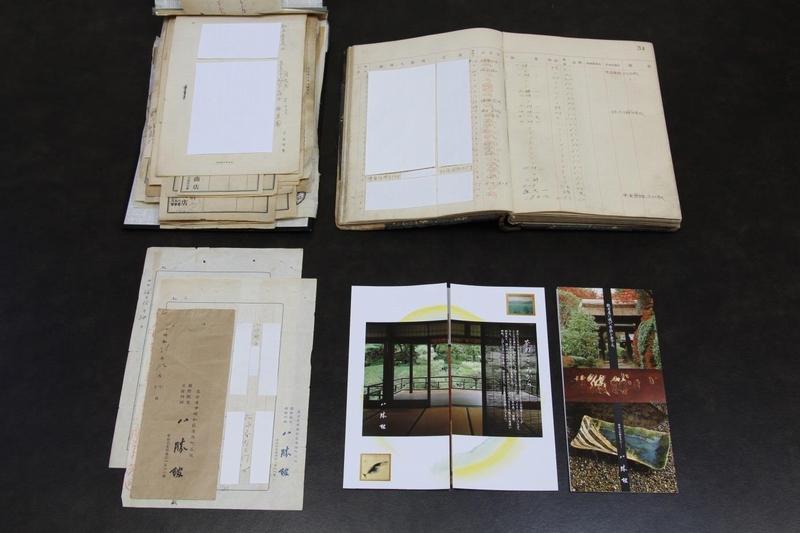

大手電力会社・東邦電力の主宰を20年も務めた「電力王」、松永安左ェ門(まつながやすざえもん)

1875年(明治8年)~1971年(昭和46年)

長崎県出身。実業家。政治家。茶人。

電力業界で活躍され「電力王」「電力の鬼」と呼ばれました。

帝国議会衆議院議員を務めた政治家でもありました。

耳庵の号を持つ茶人で、益田孝(鈍翁)、野崎廣太(幻庵)の3人は近代小田原三茶人と云われ、茶道、茶人としての功績を称えられました。

名古屋市を代表する老舗「八勝館」は北大路魯山人ゆかりの料亭として有名です。初代経営者の杉浦保嘉が1925年(大正14年)に料理旅館として創業しました。松永安左ェ門と初代は親交が有り、松永の名古屋での定宿となっていました。

カクキューの史料室には昭和時代に八勝館からの御用命により松永安左ェ門の自宅宛に味噌をお送りした記録が残っています。自宅は小田原市。

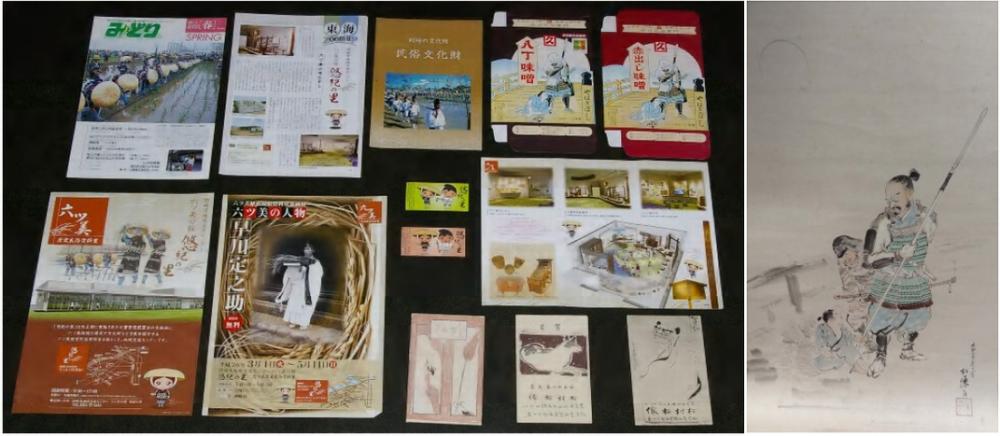

「日吉丸と蜂須賀小六の出会いの図」(後の矢作橋)など岡崎に関わりのある絵画を多く描いた日本画家、松村松僊(まつむらしょうせん)

1877年~1940年

山口県出身(又は東京都)。日本画家。本名松村茂(又は民三)。号は松僊(松僲)・櫻雨。

代表作は「大嘗祭悠紀斎田播種ノ図」等

カクキューの史料室には大正時代に松僊から頂いた年賀状が残っています。又、カクキューの史料館では「日吉丸と蜂須賀小六の出会いの図」の掛け軸を常設展示しています。

1915年大正天皇即位に際し、中島町(旧碧海郡六ツ美村)が大嘗祭に供納する新米を作る悠紀斎田に選ばれました。「大嘗祭悠紀斎田播種ノ図」は県知事の命を受け制作され、大正天皇の天覧に供されました。

2013年に六ツ美歴史民俗資料室(岡崎市地域交流センター六ツ美分館 悠紀の里内)がオープン。「大嘗祭悠紀斎田」は市の無形民俗文化財に指定され、毎年6月第1日曜に「お田植えまつり」が開催されています。

昭和中頃から出会いの図をカクキューの看板や商品パッケージとして使用。現在は売店限定パッケージ(復刻版)として使用しています。

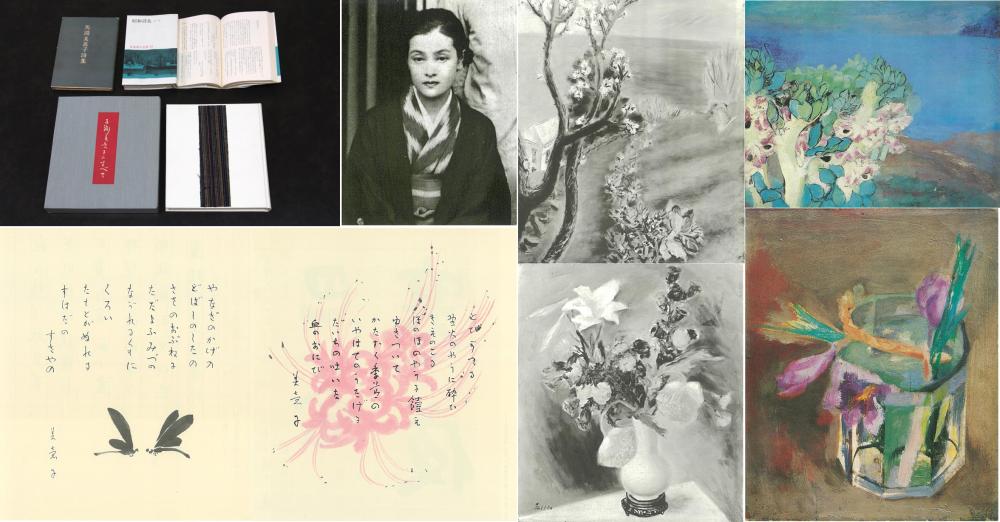

激動の時代を生き抜いたカクキュー19代早川久右衛門の祖母・画家・詩人、馬淵美意子(まぶちみいこ)

1896年~1970年。兵庫県出身。画家。詩人。19代早川久右衛門の祖母。

幼年時代より絵を志し、有島生馬に師事し、二科展に4回出品し入選を果たしました。その後、画家から転じ詩を書き始め草野心平に認められ詩誌「歴程」の同人として活躍。

1952年に読売文学賞候補となった「馬淵美意子詩集」が刊行され、草野心平が序文を寄稿しています。1969年に「日本詩人全集33 昭和詩集(一)」が刊行され、馬淵美意子の代表作のひとつ「牛のひとみの海のなかに」等が紹介されています。

1971年に草野心平と夫の庫田叕(洋画家)により「馬淵美意子のすべて」が刊行されました。交流のあった高村光太郎、草野心平の書簡も何通か紹介されています。また、秋には八丁味噌や好みの物を姿そのままの柚の皮の中に詰めて蒸した柚味噌を造り、同好の人に配った事が綴られています。本の装丁は庫田叕が行い、馬淵が愛用していた5枚の着物の端切れを貼付けて作成しました。太宰治の「人間失格」や高村光太郎の「道程」の装丁も手掛けました。

「カクキュー八丁味噌を愛した著名人たち」は、いかがでしたか?

〇本多光太郎(学者)

〇本多静雄(実業家・陶芸研究家)

〇正岡家/正岡子規(俳人・歌人)

〇松永安左ェ門(実業家・政治家・茶人)

〇松村松僊(日本画家)

〇馬淵美意子(画家・詩人)

今回はこちらの6名の著名人をご紹介させていただきました。

最後にご紹介した馬淵美意子は、カクキュー八丁味噌の現社長・19代早川久右衛門の祖母に当たります。

最初は画家として活動していたのですが、生活面の問題から詩人として活動するようになりました。

自分がこれまでしてきたことを変えるのは、並大抵の努力ではできません。

彼女の家族への愛は、それすらも乗り越える大きなものだったのでしょう。

没後に彼女の作品集が、夫たちによって編纂・刊行されたのは、その結果なのかもしれません。

次回もお楽しみに。

27

[ 企画 ]

【連載】カクキュー八丁味噌を愛した著名人たち⑩

- 時間

- ■売店営業時間 9:00~17:00 ■工場見学時間 10:00~16:00 (平日)毎時00分、(土日祝)毎時00分・30分に出発(12:30の回の開催有無は当日受付にて要確認) ■フードコート 11:00~15:00(L.O.14:30)

- WEB

- https://www.kakukyu.jp/

- 問合せ

- 0564-21-1355

- その他

- ●定休日:12/31、1/1、1/2

●駐車場:40台

●行き方:名鉄 岡崎公園前駅より徒歩5分

愛知環状鉄道 中岡崎駅より徒歩5分

東名岡崎ICより車で10分

豊田東ICより車で20分

名鉄東岡崎駅よりタクシーで5分/バスで10分

JR岡崎駅よりタクシーで15分

東海道新幹線 三河安城駅よりタクシーで30分

この記事で紹介されたスポット

クリックで場所を確認

①カクキュー八丁味噌