31

[ 歴史・石碑 ]

2025.01.07

人馬が足りない時の制度【助郷-すけごう-】のご紹介(伝馬通/石碑紹介)

その昔、東海道でも有数の宿場町であった伝馬通り。

その歴史のかたりべとして、岡崎市伝馬通2丁目の両歩道に、20基の可愛い石像が並んでいるのはご存知でしょうか。

この記事では、その中の【助郷-すけごう-】の石像についてご紹介します。

助郷-すけごう- とは

大名行列のように多くの人馬を必要とする場合、岡崎宿内だけでは不足する場合がありました。

助郷とは宿場で公用旅行者に継立てする人馬の基準数、人七十人、馬八十匹で不足する分を周辺の村々から雇い入れる制度のことで、以前からあったものの元禄七年(一六九四)に正式に実施されました。

人馬を供出するところには賃金が支払われるものの価格が安く、助郷の村々にとっては困窮する宿場の負担を転嫁される形になったそうです。

幕府からの助成は何度かあったものの、やがてその負担は城下の各町にも及ぶこととなりました。

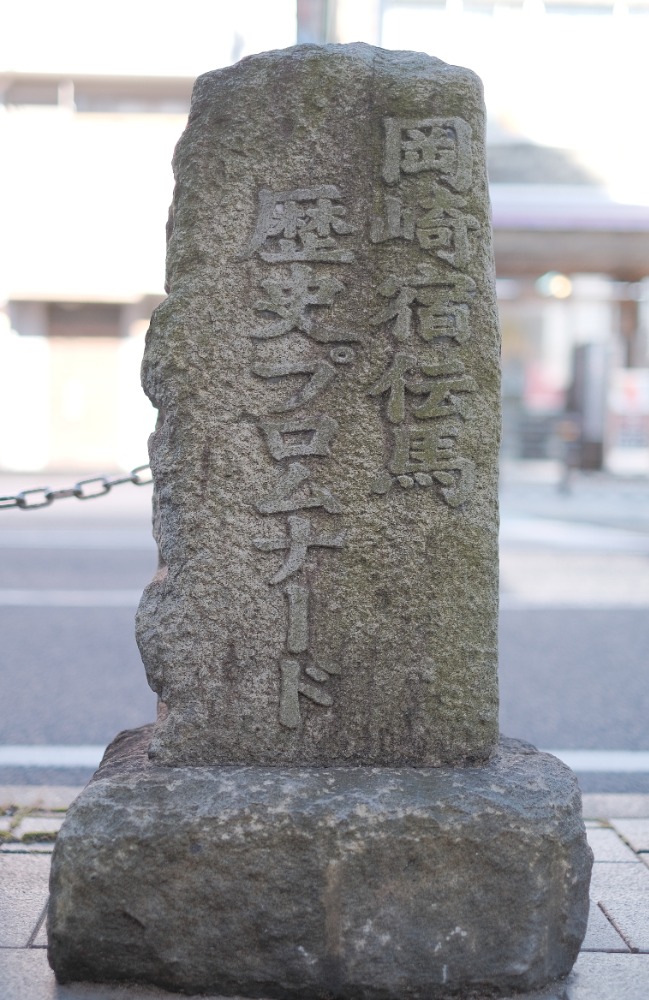

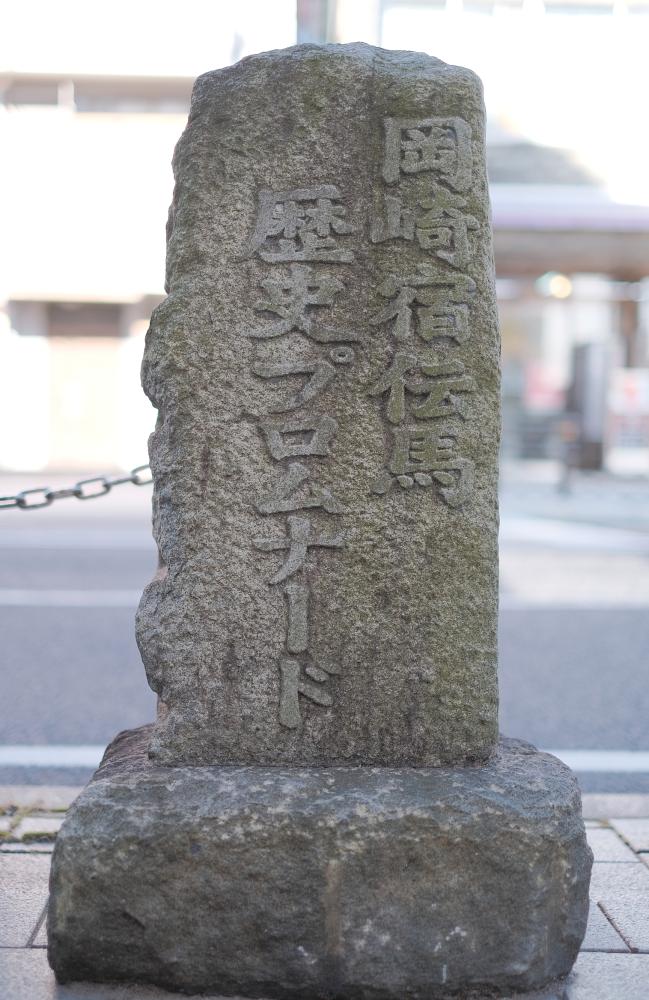

一往復で、伝馬通りの歴史丸分かり?! 岡崎宿伝馬歴史プロムナード

非常にユニークで楽しい形をした石像ですが、実は一つ一つに宿場町「伝馬」のストーリーが込められています。

伝馬通り約130mに渡って設置された石像を見てゆけば、街道を行き交う人々が当時どんな様子だったのかを感じ取ることが出来る、歴史好きには堪らない趣向です。

当時の東海道にタイムスリップした旅人気分で、ぜひ通りを散策してみましょう。

31