42

[ 企画 ]

2025-03-22

【corin30特集】岡崎市・開市500年記念特集まとめ

2024年は岡崎開市からちょうど500年という、めでたい年でした。

それに合わせてcorin30号では、開市500年記念として特集を企画。

ぽけろーかるにもその内容を、シリーズ化して掲載しました。

今回はそのまとめとして、今までの内容を振り返ります。

ぜひ最後までご覧ください。

特集①「年表で500年の歴史を紐解く」

岡崎市ができてから500年間の歴史を振り返っています。

1524年に商業地としての歴史が始まりました。

そこからの発展、戦争での喪失、さらに復興、現在に至るまでを年表でお送りします。

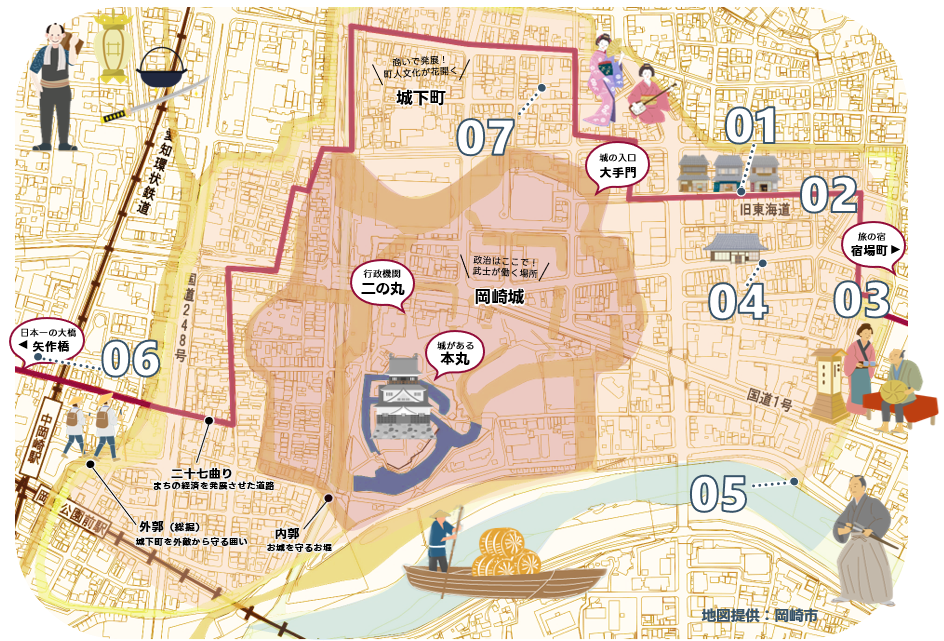

特集②「まちのルーツを探ってみよう!」

では「商いのまち」・岡崎市は、どのように始まり、どのようにして栄えていったのか。

その長いあゆみをもう少し詳しく見てみましょう。

始まりの江戸時代からの歴史を振り返ります。

特集③「商いの礎を築いた一時代」

岡崎城下のまちを流通・商業・政治の面で効率化させた「田中吉政」。

彼の都市計画をここではご紹介しています。

昔の地図を見ると、岡崎城下がいかに広かったかがわかります。

今も続く「商いのまち」、岡崎市。

今後も商業の栄える場所として存在し続けてほしいものですね。

特集④「岡崎の歴史からみる伝統産業『三河花火』『八丁味噌』」

岡崎市の伝統産業「三河花火」「八丁味噌」は、市民にとって特になじみ深いものですです。

「花火」は、戦国時代、鉄砲伝来とともに日本に伝わった『火術』が元になったと言われています。

「八丁味噌」を好んで食べていたとされる岡崎出身の武将、徳川家康公の健康と長寿と支えたのは「麦飯と豆味噌」だったとも。

昔ながらの伝統産業の歴史を、ご紹介しています。

▶特集④「岡崎の歴史からみる伝統産業『三河花火』『八丁味噌』」を読む!

特集⑤「岡崎の歴史からみる伝統産業『三河仏壇』『和ろうそく』『岡崎石工』」

「三河仏壇」「和ろうそく」「岡崎石工」

よく考えると、そのどれもが神社仏閣に関連するものと気づきます。

岡崎市はそれらが比較的多い地域のため、伝統産業として栄えた要因のひとつかもしれません。

「三河仏壇」は岡崎のみならず三河一円でつくられるようになり、『三河仏壇』という名称で昭和51年に、国の伝統工芸品に指定されています。

「和ろうそく」製造業者は、現在全国に20軒ほどしかありません。

そのうちの3件が今も岡崎にあるのも、県内寺院数が全国1位ということや、伝統的に和ろうそくを使う浄土真宗の信仰が地域に根付いているなどの要因があるからだと推察できます。

これらの要因が重なり、岡崎市では今も和ろうそく産業が続いています。

「岡崎石工品」は昭和54年に伝統的工芸品の指定を受けました。

現在でも市内の職業訓練法人岡崎技術工学院では石材加工技術の訓練が行われ、「石屋の学校」で新たな技術者が育っています。

▶特集⑤「岡崎の歴史からみる伝統産業『三河仏壇』『和ろうそく』『岡崎石工』」を読む!

【まとめ】開市500周年を思う

今回は、corin30号に掲載された、開市500周年の特集をまとめてご紹介しました。

この地域はどのように始まり、どのように発展して、今があるのか。

その長い歴史を思うと、岡崎市民として少し誇らしさすら感じてしまいます。

この商いのまちが、これからも末永く発展し続けていくことを願っています。

42

[ 企画 ]

【corin30特集】岡崎市・開市500年記念特集まとめ